命令write的执行过程

命令write的执行过程

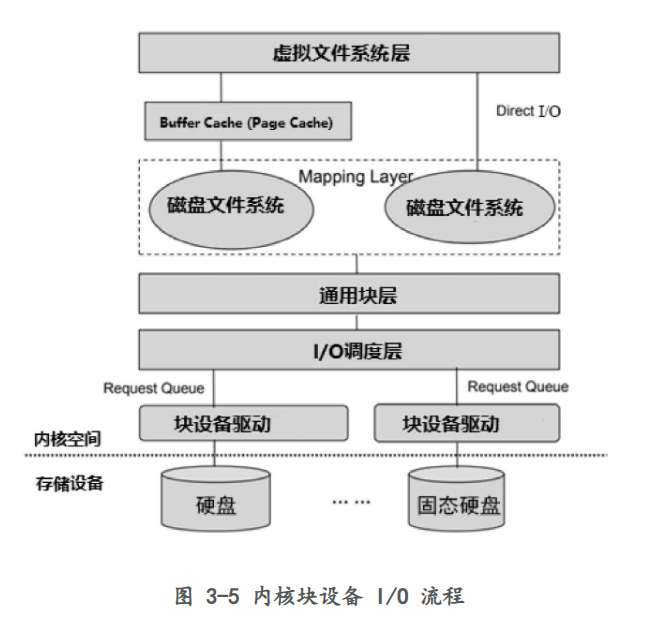

要理解Linux系统中write命令如何将数据写入磁盘,首先要从系统调用开始,逐步深入到内核内部,经过虚拟文件系统(VFS)、页缓存(Page Cache)、块设备层(Block Layer),再到I/O调度,最终将数据写入磁盘。以下是这个过程的详细描述:

# 1. 用户态到内核态的转换

- 系统调用(syscall): 当用户在应用程序中调用

write时,程序通过系统调用进入内核态。这一过程通过特定的系统调用号和参数(如文件描述符、缓冲区地址、写入的字节数)进行。

# 2. VFS(虚拟文件系统)

- 文件对象:

write系统调用进入内核后,首先通过文件描述符找到对应的文件对象。VFS充当一个抽象层,使得内核可以支持多种不同的文件系统。 - 具体文件系统: VFS根据文件对象调用具体文件系统的

write操作,这可能是ext4、XFS、btrfs等文件系统的实现。

# 3. 页缓存(Page Cache)

- 缓存页(Page Cache): 内核通过页缓存来管理文件系统中的数据。

write操作会将用户提供的数据拷贝到页缓存中,以提高I/O性能。 - 脏页(Dirty Pages): 页缓存中的页一旦被修改就被标记为“脏页”,这些数据还未写回磁盘。

# 4. 块设备层(Block Layer)

- 块设备I/O(Block I/O): 当需要将数据写入磁盘时,内核会将脏页组织成块I/O请求(BIO)。这些BIO包含了待写入的块号、数据缓冲区等信息。

- BIO合并: 为了优化I/O操作,内核可能会合并相邻的BIO请求,减少对磁盘的操作次数。

# 5. 请求队列和I/O调度器

- 请求队列(Request Queue): BIO请求会被放入对应块设备的请求队列中。这个队列保存了即将发送到硬盘的所有I/O请求。

- I/O调度器(I/O Scheduler): 内核中的I/O调度器负责优化请求队列中的请求顺序。例如,Deadline、CFQ、BFQ等I/O调度算法可以根据不同的策略(如公平性、延迟、吞吐量)来排序请求,以提高磁盘的I/O性能。

# 6. 设备驱动程序

- 请求执行: 调度器将排序后的请求发送给块设备驱动程序,驱动程序将这些请求转换为具体的硬件操作。

- DMA和中断: 磁盘驱动程序可能通过DMA(直接内存访问)将数据从内存传输到磁盘,并通过中断通知内核操作完成。

# 7. 数据写入磁盘

- 物理写入: 最终,磁盘控制器将数据写入到指定的磁盘扇区中,完成实际的物理写入操作。

- 写回(Write-back): 如果数据被成功写入磁盘,内核将更新页缓存中对应页的状态,将其标记为干净(Clean)。

# 8. 更新元数据和同步

- 元数据更新: 文件系统可能还需要更新文件的元数据(如大小、修改时间等)。这些元数据也会通过类似的路径写入磁盘。

- 同步(fsync): 应用程序可以调用

fsync来确保数据已经物理写入磁盘,这会触发内核立即将所有脏页写回磁盘,确保数据安全。

# 总结

write调用: 用户态的write调用引发系统调用,进入内核态。- VFS与文件系统: 通过VFS与具体文件系统交互,处理写操作。

- Page Cache: 数据被写入页缓存,并标记为脏页。

- BIO请求与I/O调度: 脏页被组织成BIO请求,进入I/O调度器进行优化排序。

- 设备驱动与物理写入: 经过调度的请求由设备驱动执行,最终写入磁盘。

- 数据一致性: 内核通过同步机制(如

fsync)确保数据一致性。

这个流程涵盖了从用户调用到数据最终落盘的主要步骤和机制。

编辑 (opens new window)

上次更新: 2024/09/13, 11:59:12